皆様こんにちは、夜のひととき です。

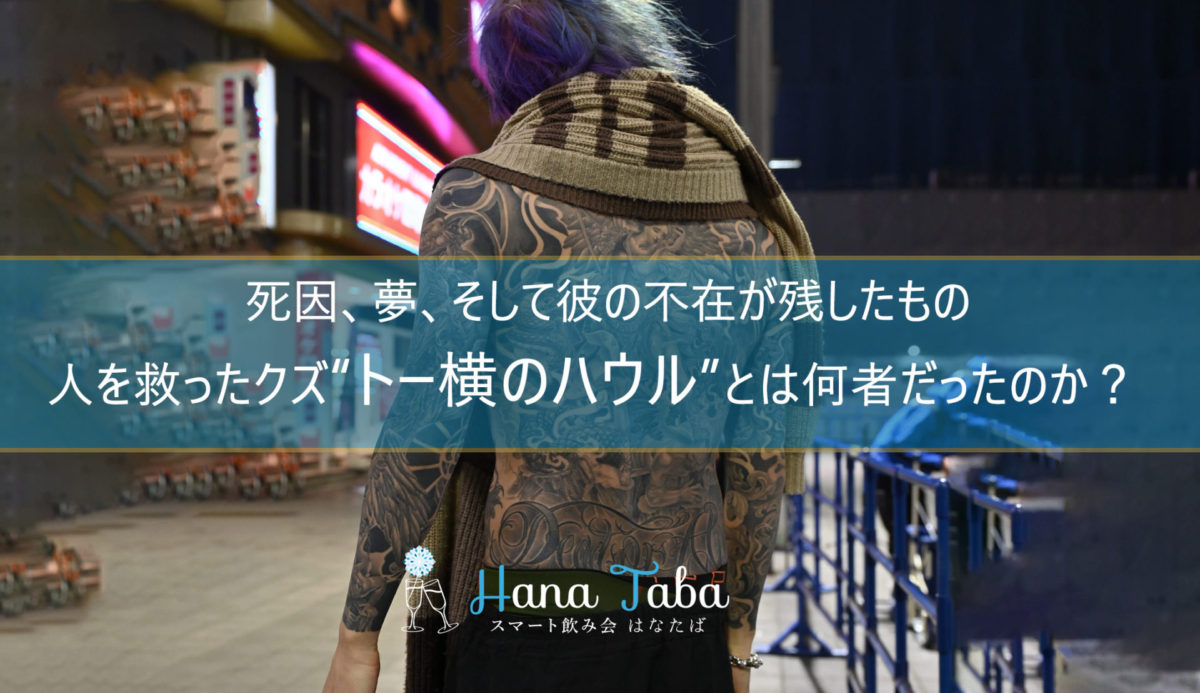

人を救ったクズ

2025年。彼の死から、もう3年が経とうとしている。

かつて“トー横の王子”とも呼ばれた男がいた。 ハウル──本名、小川雅朝(おがわ・まさとも)。

歌舞伎町の路地裏で、誰も見ていなかった孤独な子どもたちに手を差し伸べ続けた男。 彼の死は突然だった。そして彼の人生は、矛盾と優しさに満ちていた。

複雑な出自と、夜の街にたどり着くまで

彼の生い立ちは、平坦なものではなかった。 複雑な家庭に育ち、両親から離れておじの家に預けられ、転々とした幼少期を過ごしたという。

職業も定まらなかった。 介護士として働いた後、歌舞伎町のホストクラブで過ごした時期もあった。 その後は、有名な彫り師の見習いとして活動し、それが彼の主な収入源だったとされている。

そんな中、令和3年(2021年)春頃から、彼は“トー横”での支援活動を始める。

トー横──それは新宿・歌舞伎町の東宝ビル横に広がる、いわば“社会からこぼれ落ちた子どもたち”が集まる空間。

そこで彼は「歌舞伎町卍會」という任意団体を立ち上げ、炊き出しや清掃活動を続けた。

週末や晴れた日には、仲間たちとともにトー横で朝を迎え、手作りのパスタやスープを子どもたちに配っていたという。

彼は“支援者”であり、“ただの若者”でもあった

彼の行動には、多くの称賛が寄せられた。

特に女性スタッフの多くは、彼の“王子様のような外見”と、誰にでも優しく声をかける姿勢に惹かれ、彼を慕っていた。

一方で、男性スタッフの中には、彼の存在を快く思わない者も多かった。

「いなくなってよかった」──逮捕後、そう言ってお祭り騒ぎのように振る舞っていた者すらいたという。

その評価は、はっきりと二極化していた。

だが、それでも確かなのは、

ハウルの存在が、たしかに“誰かの救い”だったということだ。

10代の少女が「クラスに嫌なやつがいて、学校に行けていない」と打ち明けた。

ハウルはそれに対して、まっすぐな目で、ただ一言だけ返した。

「無理すんなよ。嫌なことがあったら、すぐ言いな」

それは、いわゆる“支援者”の言葉ではなかった。

それは、「無理して生きることの苦しさ」を知っている人間の、ほんとうの声だった。

けれど、そんな彼にも“支援の矛盾”はあった。

ある夜、仲間たちがトー横で飲酒・喫煙しているところを新宿区の警備員に注意されたとき、ハウル自身は手を出していなかったものの、こう返した。

「僕たちはボランティアです。区の許可、もらってます」

実際にはそんな許可はなく、仲間たちは注意にも従わなかった。

警備員が立ち去った後、彼は小さく「しつこいなぁ」とぼやいた。

きれいな支援ではなかった。

法や秩序に従順だったわけでもなかった。

だが──それでも、誰よりも“現場”にいたのは、ハウルだった。

きれいごとで済まない場所に、彼は立っていた。

制度も、社会も、目を背けた場所で。

「自分たちのルールでしか救えない命がある」

彼の支援が、どれだけ不完全でも、

その言葉だけは、今も現場の真実として響いている。

逮捕と崩壊──偽善者と断じられて

2022年6月、都内に住む16歳の少女を自宅に呼び、みだらな行為をしたとして東京都青少年健全育成条例違反容疑で逮捕された。

この報道を受け、「歌舞伎町卍會」は解散。 謝罪文を出し、世間からの信頼も失墜した。

「支援者の顔をした偽善者」「結局、自分の欲を優先しただけのクズ」

ネット上には、彼を非難する言葉が溢れた。 だが、彼の支援を受けていた子どもたちからは、今も「ハウルに救われた」「ありがとう」といった声が消えていない。

「帰ったら、メシ作ってやるからな」──最後の言葉

逮捕時、護送車に乗り込むハウルが、報道陣に叫んだ言葉。

世間はそれを嘲笑した。 だが、その言葉に涙した子どもも、確かにいた。

その言葉には、“家族”のように誰かを想う彼の本音がにじんでいたのではないだろうか。

死因不明──東京拘置所での突然死

2022年11月14日、東京拘置所内で急死。 初公判の8日前だった。

司法解剖が行われたものの、死因ははっきりせず、「自然死」「急性心不全」などが取り沙汰された。

だが、彼は絶望していたわけではない。 拘置所内から宛てた手紙には、「また一緒にご飯食べよう」「信じてほしい」と綴られていた。

彼は、まだ生きるつもりだった。

あれから3年──今の“トー横”と若者たちは

ハウルの死から3年。 トー横は、良くなったのか? 若者たちは、救われたのか?

──答えは、否だ。

今も、10代の少女たちが“たちんぼ”として夜の街に立ち、SNSには援交やODを繰り返す姿が投稿されている。

「バズるために壊れる」ことが正義のように見えるSNS。

「危ないことしてる俺ら、すごいでしょ?」という世界。

行政も、警察も、制度も届かないその場所に、 「清廉潔白じゃないけど、手を差し伸べる人間」が必要なのではないだろうか。

正しくなくても、優しくはなれる

ハウルは、決して正しい人間ではなかった。 でも、“誰かを助けたい”という気持ちは本物だった。

介護士、ホスト、彫り師、支援者、そして被告。 その全ての肩書きの奥に、“優しさ”が確かにあった。

「俺、児童養護施設作るのが夢なんですよ」

その言葉は、嘘だったのか? いいや──それは“罪を背負った人間の祈り”だった。

これは、優しさを信じきれなかった社会の、ひとつの結末。

ハウルが死んで、街は変わっただろうか。

子どもたちは、少しでも守られるようになっただろうか。

誰かが、代わりに“その場所に立って”くれただろうか。

答えは、あまりに残酷だ。

トー横の夜は、いまも変わらない。

10代の子が知らない大人と路地で交渉し、ODで意識を飛ばしながら、SNSのカメラだけがその姿を切り取っていく。

「やばい」「えぐい」「死にかけてて草」──その反応が“世界とのつながり”になっている現実。

それを、誰も止められていない。

彼が救おうとした命は、今も傷ついている。

彼がつくろうとした居場所は、何ひとつ残っていない。

ただ、「クズだった」と嘲笑された彼の名前だけが、静かに消えていった。

逮捕された彼を叩き潰したとき、社会は“正義”を果たしたつもりだったのかもしれない。

でもそれで、子どもたちの明日は守れたのか?

苦しみはなくなったのか?

誰かを救うことに、完璧さは要らないはずだった。

でも社会は、間違えた人間の手からこぼれる優しささえ、見逃そうとはしなかった。

支援のかたちは、いろいろあっていいはずだった。

でも現実は、「こうでなきゃいけない」という言葉だけで、

それ以外を潰してきた。

ハウルの死は、警鐘ではなく、問いかけだ。

「あなたは、清くない誰かが、人を助けることを認められますか?」

「あなたは、過ちを犯した誰かの中にある“優しさ”を信じられますか?」

これは、きれいごとの物語ではない。

ひとりの“欠けた人間”が、もう“欠けてしまった誰か”に手を伸ばそうとした話だ。

そしてこれは、

今を生きる、居場所のないすべての子どもたちの話でもある。

「不道徳でも、人を救った」

それを受け止められない社会は、

きっともう、誰も救えないまま進んでいくんだと思う。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。